El brindis amargo de Tokio: Donde el Azteca empezó a soñar

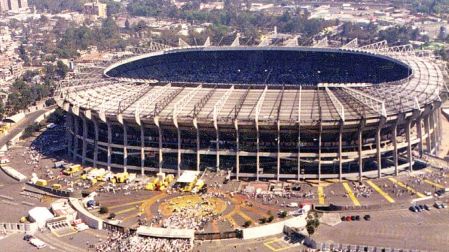

El Coloso de Santa Úrsula encierra en su construcción historias que trascienden el tiempo

Hay historias que no nacen en los planos de un arquitecto, sino en el fondo de un vaso de cristal. Octubre de 1964. Tokio. La FIFA acababa de anunciar que México sería la sede del Mundial de 1970, dejando a la Argentina de los “hombres de pantalón largo” con un palmo de narices.

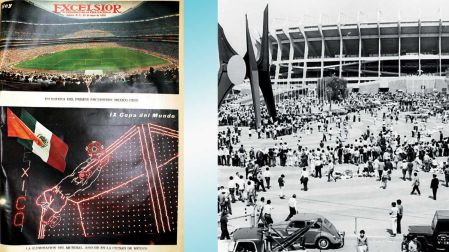

Mientras FIFA ponía a México como el centro del mundo Manuel Seyde, el cronista de la lengua de fuego de Excélsior, se refugió en la penumbra de un bar japonés. Ahí, entre el vapor del sake y el orgullo herido, un colega sudamericano se le acercó con una pregunta que era, en realidad, un mazazo: “Quiero que me digás, ¿con qué equipo van ustedes a jugar ese Mundial?”.

Seyde, que sabía que en México el futbol era entonces más un deseo que una realidad técnica, no buscó excusas. Se limitó a mirar su trago y respondió con la elegancia del que ya ganó: “Yo no voy a jugar, únicamente voy a ver y a escribir”.

La ironía del “Ya Merito”

Seyde regresó a la redacción de El Periódico de la Vida Nacional con la certeza de que México no tenía un equipo para soñar con grandes hazañas futboleras, pero asumió que si el país iba a albergar los Juegos Olímpicos de 1968 sin atletas de récord, un Mundial con una catedral del futbol como el Estadio Azteca era el siguiente paso lógico en nuestra maravillosa desfachatez.

Desde entonces fue claro que el Coloso de Santa Úrsula no sería un escenario para ver un México Campeón del Mundo, pero sí sería el templo perfecto para narrar la “fiesta del alarido” mientras el país aprendía, a punta de derrotas y milagros, a jugar al futbol.

La edificación del milagro

En la década de los 60, el barrio de Santa Úrsula dejó de pertenecer al campo para entregarse al asfalto. Bajo el mando de Ernesto P. Uruchurtu, el implacable Regente de hierro, la zona rural y pedregosa fue devorada por una Ciudad de México que crecía sin tregua. Donde hoy se alza el Coloso, antes sólo había tramos indomables de roca volcánica y terrenos de labranza.

Sin embargo, el trazo de la modernidad se topó con un muro inesperado. En el corazón de los predios destinados al estadio, una pequeña propiedad se mantenía en pie. Su dueña, ajena a la magnitud de la obra, a los planes del gobierno y al papel que jugaría el estadio en la historia, se negaba sistemáticamente a vender. Aquella barda doméstica fue el único obstáculo que casi descarrila el curso de la historia.

Hoy, ese último reducto de resistencia tiene un nombre artístico: es el suelo que sostiene al El Sol Rojo. La escultura de Alexander Calder, originalmente destinada al Palacio de los Deportes, fue instalada ahí por voluntad de Pedro Ramírez Vázquez, sellando con hierro el lugar donde una casa anónima desafió a un gigante.

La construcción comenzó a mediados de 1962. En el restirador, el despacho de Ramírez Vázquez imaginó primero un inmueble rectangular, a la vieja usanza de los estadios ingleses. Pero la curva del Azteca nació de la precisión de Luis Alvarado Escalante; gracias al uso de las isópticas —cálculos técnicos que garantizan una visibilidad perfecta desde cualquier rincón— el diseño se transformó en la silueta icónica que hoy conocemos.

Aunque el plan original dictaba una inauguración en 1964, el estadio Azteca abrió sus puertas finalmente el 29 de mayo de 1966. Lo hizo a cielo abierto, sin su característico techo, el cual se terminaría un año después.

El color del alarido

El 31 de mayo de 1970, la duda de aquel bar en Tokio se disipó bajo el sol más brillante de la historia. “Ante la mirada de 700 millones de personas empieza el Mundial”, se leyó en las páginas del diario después de aquel partido entre México y la Unión Soviética que marcó el inicio de la justa y también de la era moderna de las transmisiones de futbol, gracias al invento de Guillermo González Camarena con el que la lucha en el rectángulo verde dejó de ser una sombra gris para volverse un estallido verde en la televisión.

Hoy, casi sesenta años después, el Azteca se prepara para presumir su última transformación, la más profunda desde que Ramírez Vázquez trazó sus curvas. El 11 de junio de 2026, México volverá al centro del mundo ante Sudáfrica y el Coloso se convertirá en el único estadio en ser tres veces mundialista. Y aunque Manuel Seyde ya no esté en la tribuna para “ver y escribir”, su espíritu sigue ahí, recordándonos que el Azteca no es sólo cemento: es el resultado de un brindis atrevido en un bar lejano, donde decidimos que, si no teníamos equipo, al menos tendríamos la catedral más imponente de la Tierra.

*mcam

EL EDITOR RECOMIENDA