Alfonso Zamora, entre el susto y dos kilos de más

El boxeador vivió de cerca el ataque de ocho terroristas palestinos en la Villa Olímpica de Múnich 72. Fue el único mexicano en obtener una medalla

CIUDAD DE MÉXICO.

Nunca habían visto a Alfonso asustado. Eso es lo que se sabe. También se conoce que, él, tan bravucón desde niño, no se asustaba ni cuando lo regañaban sus papás, ni mucho menos cuando lo retaban a golpes muchachos más grandes que él. No sabía asustarse. Simplemente no sabía hacerlo. Pero esa noche la cosa fue distinta. Eran balazos, por supuesto que lo eran, y sonaron tan cerca que todo mundo creyó, por un instante, que todo estaba sucediendo dentro del pequeño apartamento.

Aunque se le pasó rápido el susto, el papá de Alfonso y el doctor Horacio Ramírez sabían que algo muy grave, fuera de lo normal, estaba pasando en la Villa Olímpica de aquellos juegos. Sí. ¿Disparos en la Villa Olímpica? Eso jamás había sucedido. ¿Balazos en el centro de Múnich, una ciudad de primer mundo? ¿Una balacera en la concentración de deportistas más grande e importante de 1972?

Por supuesto que ya todos estaban asustados, pero ni modo, a quien debían cuidar era a Alfonso Zamora, el protagonista no sólo del grupo de boxeadores que representaban a México, sino la estrella de toda la delegación mexicana, pues era uno de los pocos sobrevivientes con posibilidades de ganar una medalla.

Quienes debían cuidar a Alfonso más de cerca eran su padre y don Horacio, quien reportaba continuamente a las autoridades deportivas el estado de salud del pugilista. Alfonso, tan arrojado, tan bueno para romperse el hocico, pero esa noche, tras los balazos, era otro Alfonso.

Confianza

A pesar de todo el barullo mediático, la delegación mexicana lucía confiada. Sus integrantes sabían desde el principio que Zamora llegaría a la final contra el cubano. Nadie lo dudaba. Estaba más que cantado. Ahí, en esa instancia, la estrategia tenía que cambiar, pero nadie supo manejar el susto de Alfonso tras los disparos.

Al filipino Fortaleza se lo echó en dos rounds. Al rubio Foersted no lo regresó a su casa porque ya estaba en ella (eso sí, con los dos ojos bien cerrados). Al correoso españolito Rodríguez lo despachó en el tercero con un nocaut implacable. El más difícil fue un pochito llamado Ricardo Carreras, que, se cuenta, le caía mal a Zamora porque “renegaba de ser mexicano”. A ése lo derrotó por puntos, pero fue una victoria indiscutible.

Por eso la confianza ganó terreno en el espíritu y en la boca de Alfonso: siempre tan altanero, siempre tan orgulloso. Y si Carreras fue el más difícil, fue porque Alfonso estaba atolondrado, difuso, confundido, por la refriega de plomo de la noche anterior. Pero con el cubano Martínez la cosa fue distinta. Y lo fue, sobre todo, por culpa de la comida que se permitió disfrutar la tarde anterior a la final, porque, ¿cómo diantres le iba a hacer daño a un deportista de alto rendimiento como él? Llegó con dos kilos arriba gracias a la cerveza y a la salchicha. Su padre y don Horacio casi no lo podían creer; la indiferencia de Alfonso los dejó mudos.

Hicieron que vomitara, que hiciera ejercicio, que sudara al máximo con el vapor caliente del baño, incluso le dieron diuréticos aun sabiendo que corría un riesgo muy grande: podría llegar y librar la báscula, pero a costa de qué. Sencillo: de quedar débil por el esfuerzo realizado. Y ante las barretas que el cubano traía en los puños, eso era un suicidio.

Y sí, sucedió: Alfonso perdió la pelea contra el morenazo caribeño... aunque al final ganó.

¿Cómo es eso posible? Sí, el gallito cubano le abrió las cejas, lo tundió sin misericordia y se quedó con el oro. Por su parte, Alfonso se regresó a México con el sabor amargo de la plata, esa que te convierte no en el segundo mejor de todos, sino en “el perdedor que todos recuerdan”: el primer vencido, el que cae de lo más alto posible, el que no pudo, el que arañó la cima pero le faltaron dos centímetros para aferrarse a ella y remontarla.

Pero también ganó, porque al menos fue el único mexicano ganador de medalla de toda la delegación que compitió en los juegos olímpicos más sangrientos de que se tenga memoria.

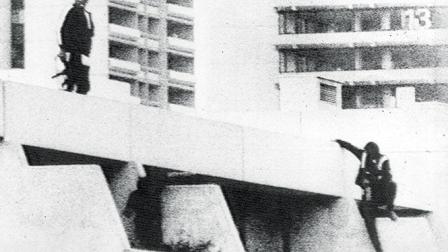

Septiembre Negro

En la madrugada del 5 de septiembre de 1972 ocho palestinos del grupo Septiembre Negro irrumpieron en el pabellón 31 de la Villa Olímpica, donde se hospedaba la delegación israelita, para asesinar a dos y secuestrar a otros nueve atletas, quienes a la postre fueron asesinados en un rescate fallido instrumentado por la policía alemana. Los terroristas exigían la liberación de 236 de sus miembros presos en Israel.

Zamora debutó invicto en Múnich el 30 de agosto con excepcional marca de 45 triunfos, 42 de ellos por nocaut. Su noche fatídica fue previa a su combate con el español Rodríguez. Ese día se desató el acto terrorista.

A la hora de los disparos, entre el padre de Zamora y el doctor Horacio Ramírez Mercado lo arrojaron al suelo y lo colocaron atrás de un muro de cemento. Le pidieron tranquilizarse y dormir porque pelearía en la noche, pero no le fue posible, pues el disturbio se generó cerca del edificio donde estaba la delegación mexicana.

Por ello, la pelea pasó al día 7 de septiembre, ganó por nocaut en dos y aseguró una medalla. Al día siguiente venció con la misma dosis a Carrera y llegó a la final contra Martínez.

El día anterior a la final contra el cubano le fue permitido conocer la ciudad, pero en esa travesía por las calles de Múnich comió de más. A su retorno a la concentración ya pesaba 56.8 kilos, dos arriba del límite permitido. Su equipo trabajó para que alcanzara el peso correcto, y lo consiguió, pero llegó sin fuerza suficiente para enfrentar a Martínez, de 27 años y más de 180 peleas de experiencia. Fue derrotado por un marcaje de 5-0, y visitó la lona en el segundo asalto.

Hasta la fecha, Zamora es el único boxeador mexicano en ganar una medalla olímpica y obtener un título mundial en el terreno profesional (AMB).

EL EDITOR RECOMIENDA